Marie Schütte

X:X (non)binary beings

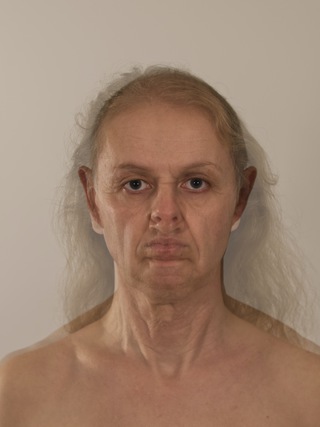

Im vorliegenden Projekt „X:X (non)binary beings“ setze ich mich fotografisch mit der zweiteiligen Sehgewohnheit von Identität im Kontext der Familie auseinander. Dies fokussiert den Habitus die identitätsbildenden Merkmale eines Kindes zu erklären und durch Zuordnung zu den jeweiligen Elternteilen, Mutter oder Vater, zu legitimieren. Als Ausgangspunkt meiner Konzeptentwicklung steht somit die These, dass die genetischen Anlagen der Eltern zu gleichen Teilen die optische Oberfläche ihrer Kinder determinieren. Diese Vorstellung habe ich auf meine eigene Familie übertragen. Meine Schwester und ich tragen ein X-Chromosom unserer Mutter und dasselbe väterliche X-Chromosom. Dementsprechend stellt sich die Frage, inwiefern diese elterliche Binarität in uns Kindern tatsächlich sichtbar wird. Um dies visuell aufzudecken, habe ich die körperlichen Oberflächen meiner Eltern, meiner Schwester und mir möglichst objektiv, nämlich im Stil von Passfotos erfasst. Der Fokus liegt dabei auf dem Gesicht, das die biometrischen Daten zur Wiedererkennung enthält.Hierzu gaben Thomas Ruffs Serien Portraits (1981-91) und andere Portraits (1994/5) mir maßgebliche Impulse. Richtungsweisend war ebenso Ludwig Wittgensteins philosophische Theorie der „family resemblance“, die er mittels composite portrait (1928) an seinen Geschwistern belegte. Folglich habe ich mithilfe des Bildbearbeitungsprogramms Affinity Photo zwei Fotos, jeweils ein Elternteil und eine Tochter, übereinandergelegt und die Transparenz ganzheitlich auf 50% gesetzt. Auf diese Weise werden gleichzeitig alle äußerlichen Merkmale beider Personen sichtbar. In Anlehnung an technische Gesichtserkennung durch algorithmische Programme habe ich zum Abgleich von Merkmalübereinstimmungen die Fotos manuell möglichst kongruent übereinander geschoben. Hierdurch sind vier Doppelportraits entstanden, die die binäre Sehgewohnheit gleichermaßen bedienen aber auch irritieren. Irritation des Betrachters entsteht durch Unsicherheit an den Stellen, wo Merkmale von Elternteil und Tochter fluide ineinander übergehen oder nur nuanciert abweichen. Besonders deutlich, wo Merkmale nicht mehr zuordnungsfähig, auch nicht nach Geschlecht oder Alter kategorisiert werden können. Letztlich zeigen die Fotografien nur das Oberflächliche, dessen Bewertung jedoch jeder Betrachter individuell vornimmt. Auf diese Weise greift Wittgensteins These, dass das Sehen von Gemeinsamkeiten und Unterschieden, Binarität und Diversität, Identität und Individualität vom eigenen Willen abhängig ist.

Literatur: Vgl. Lee-Morrison, Lila. Portraits of Automated Facial Recognition. transcript Verlag, Bielefeld 2019, S.109.

JavaScript is turned off.

Please enable JavaScript to view this site properly.